「明けましておめでとうございます」喪中時の新年挨拶いつまで控える?

この記事は、喪中時に新年を迎える際の挨拶についてのマナーや注意点を解説します。

特に「明けましておめでとうございます」と言うべきかどうか、またその期間について解説致します。

喪中の意味や新年の挨拶に関する基本知識を理解し、適切な行動を取るための参考にしてください。

はじめに

喪中とは、家族や親しい人を亡くした際に、その悲しみを表すための期間を指します。

この期間は、故人を偲び、心を落ち着ける大切な時間です。

この意味を理解することは、周囲とのコミュニケーションを円滑にし、マナーを守るために重要です。

特に新年の挨拶に関しては、注意が必要です。

新年を迎える際には、どのような挨拶が適切かを知っておくことが大切です。

喪中の意味とその重要性

喪中は、故人を偲ぶための期間であり、一般的には一周忌(命日から約1年間)とされています。

この期間中は、祝い事を避けることがマナーとされています。故人への敬意を表し、悲しみを共有することにあります。

特に新年の挨拶は、祝いの言葉であるため、喪中の方には避けるべきとされています。

喪中の意味を理解することで、周囲との関係をより良好に保つことができます。

「明けましておめでとうございます」の背景

「明けましておめでとうございます」という言葉は、新年を迎えたことを祝う意味があります。

しかし、喪中の方にとっては、この言葉は故人を偲ぶ期間中には不適切とされています。

この背景を理解することで、喪中の方がどのように新年を迎えるべきかを考える手助けになります。

新年の挨拶の背景を知ることは、マナーを守るために重要です。

喪中時の新年挨拶のマナー

喪中の方がどのように新年を迎えるべきか、また周囲とのコミュニケーションを円滑にするためのマナーについて解説します。

喪中はがきの役割と重要性

喪中はがきは、故人を偲ぶための重要な手段です。

このはがきを通じて、年賀状を送らない旨を伝えることができます。

一般的には11月から12月の初めに出すことが推奨されています。

これにより、相手に配慮し、年賀状のやり取りを避けることができます。

挨拶の文例とその書き方

喪中の方が新年を迎える際の挨拶文は、特に注意が必要です。

一般的には「新年のご挨拶を控えさせていただきます」といった文言が適切です。

挨拶文の書き方を理解することで、相手に対する配慮を示すことができます。

文例を参考にしながら、自分の気持ちを伝えることが大切です。

「明けましておめでとうございます」と言えない場合の対応

喪中の方が「明けましておめでとうございます」と言えない場合、どのように対応すべきかを考えることが重要です。

周囲からこの言葉をかけられた場合の対処法や、自分が言ってしまった場合の謝罪の仕方について解説します。

言ってしまった場合の謝罪の仕方

もし喪中の方が「明けましておめでとうございます」と言ってしまった場合、素直に謝罪することが大切です。

「申し訳ありません、喪中のためこの言葉は控えるべきでした」といった形で、相手に理解を求めることが重要です。

謝罪の仕方を理解することで、相手との関係を良好に保つことができます。

言われた時の心構え

喪中の方が「明けましておめでとうございます」と言われた場合、どのように受け止めるべきか

を考えることが重要です。

相手の気持ちを理解し、感謝の気持ちを持つことが大切です。

「ありがとうございます」と返すことで、相手との関係を円滑に保つことができます。

LINEやメールでの返信方法

LINEやメールで「明けましておめでとうございます」と言われた場合の返信方法についても考慮が必要です。

短いメッセージで「ありがとうございます」と返すことが適切です。

相手に対する配慮を示しつつ、喪中であることを理解することが大切です。

喪中期間中における新年の対応

新年を迎える際の対応について解説します。

正月飾りや初詣の取り扱い、寒中見舞いの意味と送るタイミング、新年の挨拶を控える期間について詳しく説明します。

正月飾りや初詣の取り扱い

喪中の方は、正月飾りを飾ることや初詣に行くことを控えるべきです。

これらは祝い事とされるため、喪中の方には不適切とされています。

正月飾りや初詣の取り扱いについて理解することで、適切な行動を取ることができます。

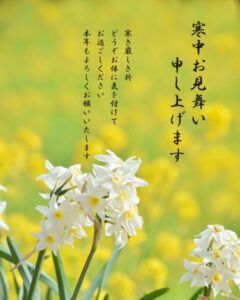

寒中見舞いの意味と送るタイミング

寒中見舞いは、喪中の方が新年の挨拶を控える際に送る手段として重要です。

1月7日から2月4日までの間に送ることが一般的です。

この時期に送ることで、相手に対する配慮を示すことができます。

寒中見舞いの意味を理解することで、適切な行動を取ることができます。

まとめ

喪中時の新年の挨拶に関するポイントを整理します。

どのように新年を迎えるべきか、また周囲とのコミュニケーションを円滑にするためのマナーについて再確認します。

喪中時の新年の挨拶に関するポイント整理

喪中の方は、新年の挨拶を控えることが基本です。

特に「明けましておめでとうございます」という言葉は避けるべきです。

そして、喪中はがきを出すことで、相手に配慮を示すことができます。

今後の行動に向けたアドバイス

新年を迎える際には、適切な挨拶や行動を心がけることで、周囲との関係を良好に保つことができます。

今後の行動に向けたアドバイスを参考にし、適切な行動を心がけましょう。