卒業を彩る「蛍の光」歌詞の深い意味を解説

卒業式で歌われる「蛍の光」は、努力や感謝、友情を込めた深い意味を持つ歌です。

その歌詞を読み解くと、別れの歌を超えた人生の教えが見えてきます。

「蛍の光」とは

「蛍の光(ほたるのひかり)」は、日本で卒業式や閉会行事の定番として歌われる唱歌です。

明治時代に作られた曲で、別れや門出を象徴する歌として長く親しまれてきました。

歌の由来

原曲:スコットランド民謡「オールド・ラング・サイン(Auld Lang Syne)」

新年の歌や友情の歌として世界中で歌われています。日本への伝来:明治14年(1881年)、文部省唱歌として日本語の歌詞がつけられ、学校教育に広まりました。

卒業式で歌われる理由

努力と学びの象徴:勉強に励んだ日々を振り返る歌詞が、卒業にふさわしい。

別れと門出の歌:仲間や先生との別れ、新しい人生への一歩を表す。

伝統性:明治時代から長く歌い継がれ、どの世代にも共通する「卒業の歌」として定着。

「蛍の光」の役割

卒業式のフィナーレ

卒業証書授与や式典の最後に斉唱され、会場全体を感動で包む。閉店ソングとしても使用

百貨店やスーパーの閉店時間に流れることで有名。「お別れ」の象徴的な曲になった。文化的遺産

学校教育や日常生活で広まり、国民的な歌として定着する。

卒業を彩る「蛍の光」

卒業式で歌う「蛍の光」は、単なる別れの歌ではなく、

学んだ日々への感謝

師や友との別れ

未来への希望と決意

を込めて歌われるものです。

この歌が流れると、教室や体育館に過ごした日々の思い出がよみがえり、涙を誘う「卒業の象徴」となっています。

歌詞の内容と意味

◆1番

歌詞の内容

蛍の光や窓に映る雪の光を頼りにして、夜遅くまで学問に励んだ様子を描写しています。

深い意味

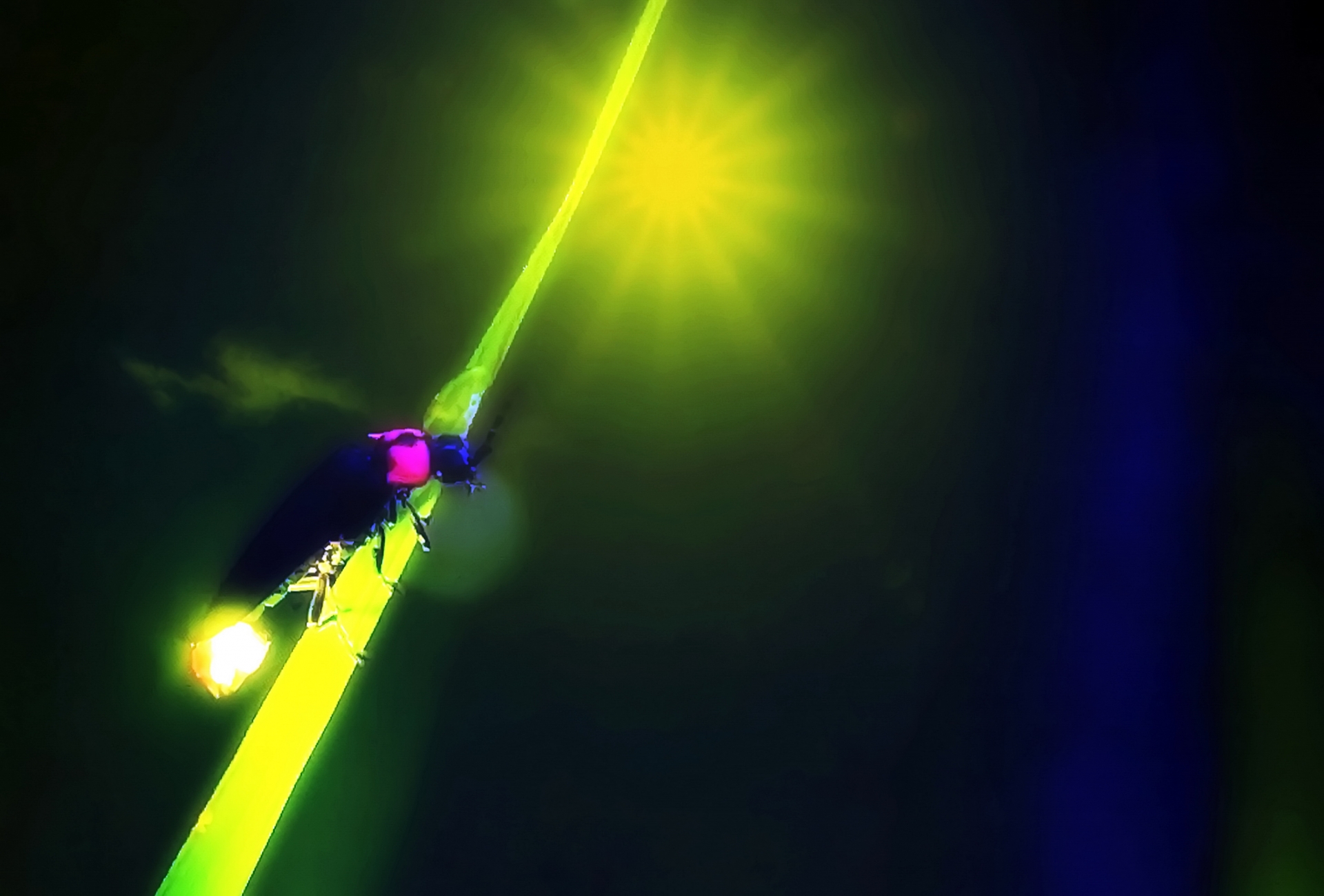

「蛍の光」:中国・晋の「車胤(しゃいん)」が、家が貧しく灯りが買えなかったため、蛍を袋に集めて光で勉強した故事を表しています。

「窓の雪」:同じく中国・孫康(そんこう)が、雪の反射光で学問に励んだ故事を指します。

→ つまり、貧しい環境でも知識を求め努力した人々の姿を通じて、学びへの情熱と忍耐の大切さを歌っているのです。

◆ 2番

歌詞の内容

学校で学んだ年月が過ぎ去り、先生から受けた恩を忘れてはいけない、と説いています。

深い意味

「ときは移り」:学んだ日々は過ぎ去り、卒業や人生の節目を迎えること。

「師の恩」:学問だけでなく、人としての道を教えてくれた先生への感謝。

→ これは 師弟関係の大切さ、恩を忘れない日本的な精神 を強く伝えている部分です。

◆ 3番

歌詞の内容

国を守り、世のために尽くすことを誓う内容です。

深い意味

「身を立て 名をあげ」:自分の志を成し遂げて立身出世すること。

「国に尽くし」:学んだ知識や力を、社会や国家に役立てること。

→ 近代国家として歩み始めた明治時代の教育理念を反映しており、学びは自分のためだけでなく、世のために生かすものという価値観が込められています。

◆ 4番

歌詞の内容

遠く離れたとしても互いに心を通わせ、再び会える日を願う歌です。

深い意味

「千島(北海道)や沖縄」など広い地域を挙げ、仲間が日本全国へ散っていくことを暗示。

「会うべき」:いずれまた再会しようという友情と希望の表現。

→ 卒業での別れを越えて、友情の絆や連帯感が永遠に続くことを願う部分です。

◆ 総合的な深い意味

「蛍の光」は単なる「別れの歌」ではなく、

努力の尊さ(1番)

恩師への感謝(2番)

社会への貢献(3番)

友情と再会の希望(4番)

という流れを持ち、人生の節目にふさわしい 「学びから社会へ巣立つ決意の歌」 となっています。

まとめ

「蛍の光」は、学びへの努力や恩師への感謝、社会への貢献、そして友情と再会への願いを歌い上げた、卒業にふさわしい一曲です。

その歌詞に込められた深い意味を知ることで、卒業式での歌声はより心に響き、人生の節目を彩る大切な思い出となるでしょう。