夏至・冬至とは?日の出・日の入り時刻や食べ物を解説

一年で昼が最も長い「夏至」と、最も短い「冬至」。

日の出・日の入り時刻の違いや、それぞれの時期に食べられる伝統的な食べ物を詳しく解説します。

1. 夏至(げし)とは

天文的な意味

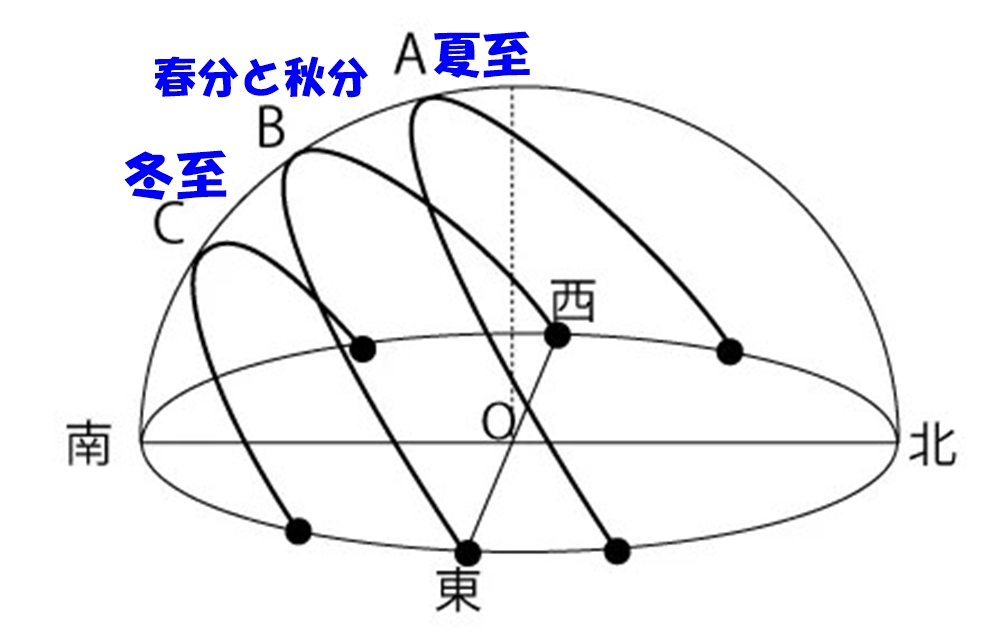

夏至は一年で最も昼の時間が長く、夜の時間が短い日のことです。

太陽の位置でいうと、北半球では太陽が真北に近い方向まで高く昇る日です。

だいたい6月21日頃に起こります(年によって21日〜22日)。

日の長さ

日本の場合、東京での昼の長さは約14時間30分程度になります。

北に行くほど昼が長く、南に行くほど短くなります。

気候・自然との関係

夏至の前後から本格的な夏の暑さが始まる「暑中」の目安とされています。

田んぼや畑では日照時間が長くなるため、作物の成長が促される時期です。

文化的・風習

日本では、ゆず湯に入るのは冬至ですが、夏至にはカボチャや梅を食べる地方もあります。

北欧では夏至祭(ミッドサマー)として太陽を祝う習慣があります。

2. 冬至(とうじ)とは

天文的な意味

冬至は一年で最も昼の時間が短く、夜の時間が長い日です。

太陽の位置でいうと、北半球では太陽が最も低く昇る日です。

だいたい12月21日頃に起こります(年によって21日〜22日)。

日の長さ

東京では昼の長さが約9時間50分程度になります。

北に行くほど昼が短く、夜が長くなります。

気候・自然との関係

冬至を過ぎると昼が徐々に長くなり、春に向けて光の時間が増えていきます。

「一陽来復(いちようらいふく)」という言葉で、冬至を境に運気が上向くとされます。

文化的・風習

日本では冬至にカボチャを食べ、ゆず湯に入る風習があります。

カボチャ:栄養価が高く、冬を元気に過ごすため。

ゆず湯:柚子の香りで体を温め、風邪予防の意味。

中国や韓国などでも、冬至を重要な日として祭事を行います。

3. 夏至と冬至の共通点・違い

| 項目 | 夏至 | 冬至 |

|---|---|---|

| 昼の長さ | 最も長い | 最も短い |

| 夜の長さ | 最も短い | 最も長い |

| 太陽の高さ | 高い | 低い |

| 日付(北半球) | 6月21日頃 | 12月21日頃 |

| 風習・食文化 | 地域によるが夏の祭り | カボチャ・ゆず湯 |

| 意味 | 夏の始まり、日照の極大 | 冬の始まり、光の回復 |

1. 夏至(6月21日頃)の日の出・日の入り

夏至・冬至の日の出・日の入りの時刻を、北半球・日本を中心に具体的に詳しく解説します。

地域ごとに差があるため、代表例として東京・札幌・沖縄のデータを示します。

東京

日の出:4:25頃

日の入り:19:00頃

昼の長さ:約14時間35分

札幌(北海道)

日の出:3:55頃

日の入り:19:10頃

昼の長さ:約15時間15分

北に行くほど昼が長くなるのがわかります。

那覇(沖縄)

日の出:5:50頃

日の入り:19:10頃

昼の長さ:約13時間20分

南に行くほど昼の長さが短くなります。

2. 冬至(12月21日頃)の日の出・日の入り

東京

日の出:6:50頃

日の入り:16:30頃

昼の長さ:約9時間40分

札幌(北海道)

日の出:7:05頃

日の入り:15:55頃

昼の長さ:約8時間50分

北に行くほど昼が短くなり、夜が長くなります。

那覇(沖縄)

日の出:7:10頃

日の入り:17:40頃

昼の長さ:約10時間30分

南に行くと北よりも昼が長めです。

3. 日の出・日の入りの特徴

夏至:昼が最も長く、日の出は早く、日の入りは遅い。

冬至:昼が最も短く、日の出は遅く、日の入りは早い。

北に行くほど差が大きく、南に行くほど差が小さい。

日本では北海道と沖縄で昼の長さが5時間以上も違うことがあります。

1. 夏至の食べ物

日本における夏至と冬至の食べ物を、由来や栄養・健康面も含めて具体的に詳しく解説します。

代表的な食べ物

うどん・素麺

暑さで食欲が落ちる時期に、のどごしの良い麺類を食べて栄養補給。

夏至祭や地域の風習で「長寿や無病息災」を祈る意味もある。

梅(梅干しや梅酒)

夏の土用に向けて、疲労回復や食欲増進のために食べることがある。

クエン酸を多く含み、暑さで消耗した体力を回復する効果。

甘酒・冷たい飲み物

栄養補給や体を潤すために飲まれることがあります。

甘酒は「飲む点滴」とも呼ばれる栄養源。

地域の特徴

北海道や東北では、夏至の時期に山菜や新鮮な野菜を使った料理を食べることがあります。

北欧やヨーロッパでは、夏至祭にハーブやベリーを使った食べ物を楽しむ習慣があります。

2. 冬至の食べ物

代表的な食べ物

かぼちゃ(南瓜)

「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」「無病息災」といわれる。

ビタミンA・C・E、カロテンなどを多く含み、冬の栄養補給に最適。

ほくほくで甘みがあり、煮物やスープにして食べることが多い。

ゆず(ゆず湯)

食べ物ではないですが、入浴に用いる風習は冬至に欠かせません。

香りにより血行促進・風邪予防の効果があるとされる。

小豆粥(地域による)

一部地域では、冬至に小豆粥を食べて邪気を払う習慣がある。

栄養・健康面

冬至の食べ物は寒さで弱った体を温める・栄養補給するものが中心。

「かぼちゃ」はβカロテン豊富で抗酸化作用、「ゆず」はビタミンC豊富で免疫力アップ。

3. 夏至・冬至の食文化の違いまとめ

| 項目 | 夏至 | 冬至 |

|---|---|---|

| 代表食 | うどん・素麺、梅 | かぼちゃ、ゆず湯、小豆粥 |

| 栄養面 | 夏バテ防止、消化に良い | 体を温める、栄養補給 |

| 由来・意味 | 無病息災、長寿祈願 | 無病息災、厄払い、風邪予防 |

| 地域差 | 北欧:ベリー、ハーブ | 日本各地:かぼちゃ、小豆、ゆず |

まとめ

夏至は一年で最も昼が長く、冬至は最も昼が短い日です。

日の出・日の入りの時刻の差は地域によって異なり、北ほど昼の長さの変化が大きくなります。

また、古くから日本では夏至や冬至にちなんだ食べ物を食べる習慣があり、夏は疲労回復のために素麺や梅、冬はかぼちゃやゆず湯で健康や無病息災を願う文化が受け継がれています。

これらを知ることで、季節の変化や暮らしとの関わりをより身近に感じられます。