知って得する!寒露と霜降の季語を解説!

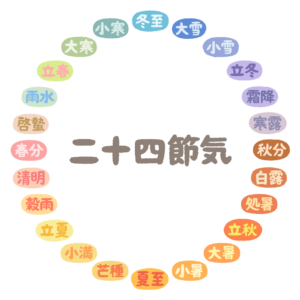

秋の深まりを告げる二十四節気の「寒露(かんろ)」と「霜降(そうこう)」は、俳句の世界でもよく用いられる季語です。

草木にひんやりと宿る露、そして冬の訪れを知らせる霜――自然の移ろいを繊細に映し出すこれらの言葉には、日本人の季節感や美意識が色濃く表れています。

本記事では、「寒露」と「霜降」が持つ意味や季語としての役割、俳句での使い方などをわかりやすく解説していきます。

寒露(かんろ)の季語解説

季節区分

二十四節気の一つで、10月8日ごろにあたります。

秋分と霜降の間にあり、暦の上では「仲秋から晩秋へ移る時期」になります。

意味

「寒露」とは「草木に降りる冷たい露」を意味します。

夜の冷え込みが増し、朝露がひんやりとした冷気を帯び始める頃を指します。

俳句における季語としての役割

季語分類:秋の季語(晩秋)

秋の深まりや、冷え込みがはっきりと感じられる情景を描くのに用いられます。

露の透明感や儚さを通して、秋の寂寥感や人生の移ろいを表現する句が多い。

関連する季語

「露」「朝露」「白露」など露に関する季語になります。

秋の草花や月と組み合わせて詠まれることが多い。

寒露の時期は、「秋の実り」と「冬の兆し」が同時に感じられるのが大きな特徴です。

霜降(そうこう)の季語解説

季節区分

二十四節気の一つで、10月23日ごろにあたります。

寒露と立冬の間にあり、暦の上では「晩秋の最後」を示します。

意味

「霜降」とは「霜が降り始める頃」を意味します。

実際には地域によって霜が降りる時期は異なるが、季節の節目を示す言葉として定着しています。

山野が紅葉で色づき、冬の訪れを目前に感じる時期です。

俳句における季語としての役割

季語分類:秋の季語(晩秋)

朝夕の冷え込みや、霜を思わせる透明感ある光景を描きます。

晩秋のもの寂しさ、自然の厳しさを象徴する季語として使われています。

関連する季語

「霜」「初霜」「霜夜」など霜に関する季語になります。

晩秋の紅葉や冬支度の情景と結びつけられることも多い。

寒露と霜降の違いとつながり

寒露:露が冷たさを帯びる → 秋の深まりを告げる。

霜降:霜が降り始める → 冬の入口を示す。

つまり、寒露から霜降へ移る過程は「露から霜へ」という自然現象の移行を表し、季節の変化を繊細に感じ取る日本独特の感性が込められています。

また、「秋の終わりと冬の始まりのはざま」であり、紅葉・霜・冬鳥・菊などがそろう、季節感豊かな時期です。

まとめ

寒露と霜降は、露から霜へと移り変わる自然の営みを映した晩秋の季語です。その意味を知ることで、季節の深まりをより豊かに感じ取り、言葉の世界を一層楽しむことができます。